就業市場有多種觀察指標,其中失業率是最常見的一種。失業率的計算方法是:失業人口除以總勞動力人口。

舉例來說,如果總勞動力人口為100萬人,其中有5萬人找不到工作,那麼失業率就是5萬/100萬=5%。

在美國官方統計中,這種常見的失業率簡稱為U-3。除此之外,還有其他幾種失業率指標:

- U-1:失業15週以上人員佔勞動力的百分比

- U-2:失業者加上完成臨時工作的勞工佔勞動力的百分比

- U-4:失業者加上喪失就業動力人員(註一)佔勞動力+喪失就業動機人員的百分比

- U-5:U-4加上準待業人員(註二)佔勞動力+準待業人員的百分比

- U-6:U-5加上因經濟原因而從事兼職者但想轉正職者佔勞動力+非自願從事兼職人員的百分比。

註一:喪失就業動力人員指不想找工作的人,如啃老族、啃老本族、躺平族等。

註二:準待業人員正式翻譯應為邊緣勞動力,指的是有能力工作,但在過去四週沒有求職的勞工。只待業人員是我加的,這樣比較好直接由字面上認知。

本文將討論U-6失業率,因為相比一般的失業率,它包含了邊緣勞動力(準待業與因故兼職無法正職者),更全面地反映了潛在的勞動力供需狀況;也就是說U-6的重要性在於:它涵蓋了被常規失業率(U-3)忽略的人群。這些人想工作,曾經找過工作,但最近四週未積極求職,然而他們是有能力立即開始工作的。

如果被排除在勞動力之外的人數上升,可能會美化U-3失業率。我們可能會看到失業率下降,但實際上就業人數並未顯著增加,這可能是由於勞動力總數(分母)與失業人士(分子)同時的下降導致失業率失真。

以美國為例,U-6失業率從1994年至今的長期數據來看,U-6的平均值為10.12%。然而,僅依賴這個平均值可能具有誤導性;例如,2000年科技泡沫時期U-6約為7%~7.2%,2008年金融危機前U-6約為8.1%~8.3%。

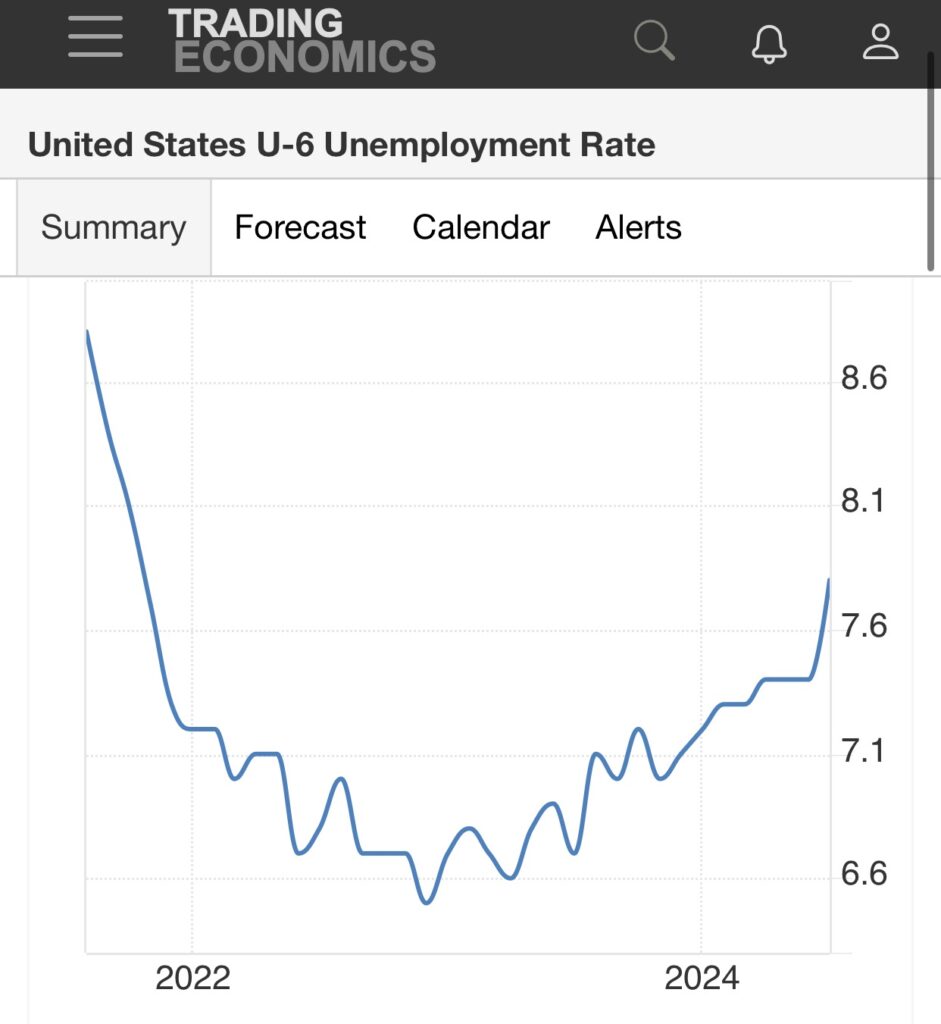

現在的U-6在2022年12月達到最低點6.5%,之後緩慢攀升至2024年7月的7.8%。不過若要等到U-6超過10%再來反應可能都太晚了,其實每個時期的數值都會有落差,用均值來看的話不甚客觀。

話雖如此,不過這個時候得開始留意了……